Слышишь?Никогда не сдавайся!

Пост навеян одним недавним разговором в дневниках у Таирит.Обсуждалась последняя комедия Уланская баллада кажется.Народ очень скептически воспринял наличие дирижабля в этой войне.Мол это полный бред и такое невозможно.Я сама посмеялась над этим предположением и как оказалось напрасно.

Как Франц Леппих пытался создать

чудо-оружие для Бородинской битвы

МЕХАНИК-САМОУЧКА СТРОИТ АЭРОСТАТ

Уроженец немецкого городка Мюдесгейма баварской земли Нижняя Франкония Франц Леппих был недоучкой: он не смог закончить школу. Учился он в соседнем со своим Мюдесгеймом городе Мюннерштадт, но из тамошней школы его выгнали, и больше никакого регулярного образования он не получил.

Но что за беда: это был век, когда дипломы были не столь важны, а о человеке судили не по бумажкам, им предъявляемым, а по делам. После исключения из школы молодой человек некоторое время жил в разных местах, пока в пригороде Гамбурга Альтоие не познакомился с девушкой, на которой женился, и вошел в её семью зятем. На какое-то время жизнь его упорядочилась, но семейное счастье в его жизни было совсем недолгим: молодая жена его умерла, а тесть сразу после похорон указал Францу на дверь.

читать дальшеИ снова начались его скитания по разным городам и странам в поисках заработка. У парня были ловкие руки и неплохая голова, а потому он освоил прибыльное ремесло, связанное с изготовлением музыкальных инструментов: у Франца хорошо получались клавишные, и он недурно зарабатывал, изготовляя фортепиано, клавикорды и клавесины.

Но верный заработок и благополучие его не очень радовали, так как Франц подхватил модную тогда болезнь — он заразился мечтой о воздухоплавании. Родился он в 1775 г., и молодость его пришлась как раз на бум полётов на воздушных шарах. Побывав во многих местах, Леппих не раз видел старты воздухоплавателей, много читал о попытках придать полёту направление и сам имел на этот счёт кое-какие соображения.

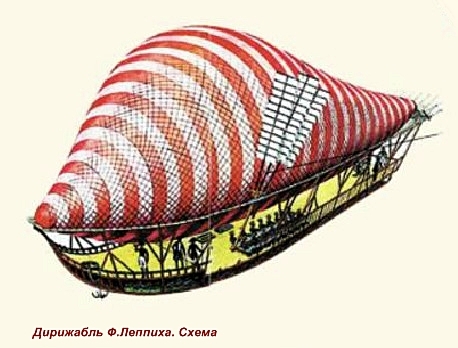

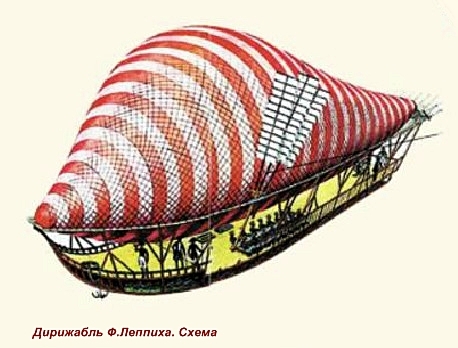

Разработки подобного рода были начаты ещё первыми аэронавтами, последователями братьев Монгольфье, но всех их ждала неудача. Леппих же, взяв за основу методы одного из самых удачливых испытателей воздушных шаров, Франсуа Бланшара. теоретически разработал возможный вариант воздухоплавательного аппарата. Насколько можно судить по фрагментам описаний, это был очередной тупиковый вариант так называемого «махолета», когда шар и гондолу, подвешенную к нему, собирались двигать при помощи взмахов крыльев. Бланшар пробовал «грести» огромными вёслами и ставить паруса, Леппих собирался использовать для усиления махов крыльев некую оригинальную систему пружинных механизмов. С проектом «махолёта» Леппих отправился в Париж, рассчитывая на то, что именно там его идею оценят.

ЛЕППИХ НАХОДИТ ПОКРОВИТЕЛЕЙ

Когда Леппих предложил французскому императору проект постройки усовершенствованного аналога «летучего корабля» Бланшара, который «мог бы поднимать такое количество разрывных снарядов. что посредством их можно было бы истребить целые армии», Наполеон, находившийся в зените своей славы и успеха, не соблазнился этой заманчивой перспективой и распорядился выслать изобретателя из Франции. С той поры не раз велись разговоры о том, что Бонапарт не сумел оценить всех военных перспектив этого изобретения и едва ли не отрицал авангардные проекты технического прогресса. В качестве примеров приводят историю с отказом испытать пароход Фултоиа и проект Леппиха. Но в данном случае скорее можно говорить об обратном - император отлично понял утопичность физико-технического решения, предложенного немецким фортепианных дел мастером.

После этой неудачи Леппих вернулся в родные места и поселился в городе Тюбингене, славившимся своим университетом, где за свой счёт начал работы над своим аппаратом. Нуждаясь в поддержке богатых покровителей, Леппих без устали искал её, распуская о своём корабле самые невероятные слухи.

Дело происходило весной 1812 г., вот-вот должна была начаться новая большая война, и слухи о том, что некто даст возможность одной из сторон получить небывалое техническое преимущество в военных операциях, позволили Леппиху закрутить весьма эффектную интригу вокруг своего детища. В Штутгарте он, явившись к русскому посланнику при вюртембергском дворе Давиду Максимовичу Алопсусу, предложил свой проект русской короне. Дипломат поспешил известить об этом визите императора, отправив в конце марта в Петербург советника Шредера. Не застав в столице ни императора, ни канцлера Николая Петровича Румянцева, Шредер выехал в Вильно и там доложил об изобретении Леппиха и его планах выстроить воздушный корабль, способный совершать стремительные управляемые полёты. Посланник Алопеус писал императору Александру: «Ныне сделано открытие столь великой важности, что оно необходимо должно иметь выгоднейшие последствия для тех, которые первые оным вое пользуются».

Как оказалось. Леппих сумел убедить российского дипломата в том, что в Париже он, приладив к шару изобретённые им приспособления, построенные после исследования воздействия крыла птицы на атмосферный воздух, сумел добиться управляемого полёта и в течение трёх часов кряду маневрировал в разных направлениях на разных высотах, покрыв за это время 45 французских миль. Изобретатель твёрдо обещал Алопеусу что его машина сможет за 13 часов преодолеть расстояние от Тюбингена до Лондона, а построенные по её образцу более мощные модели будут брать на борт экипаж в 40 человек и полезный груз в 12 тыс. фунтов (около 5 т). Говорил он и о том, что задумал обстреливать с воздуха войска неприятеля ракетами Конгрива (англ. Congieverocket — боевая ракета), после чего намеревался, пролетев над головами противника, «опустить в центр его позиции четыре ящика, начиненные разрывными смесями такой силы, что вэрыв их уничтожит эскадроны и целые пол-ки, посеет панику в его рядах».

Это был обман, а может быть, убеждённость в своей мечте дерзкого недоучки-изобретателя, сумевшего заразить своей страстью многих.

Поражает другое: почему на эту уловку поддалось так много хорошо образованных, умудрённых жизненных опытом, прошедших многие поприща государственной службы людей, выступавших горячими сторонниками этого проекта?

Не следует валить всё на отсталость русских вельмож: в окружении императора Александра Павловича было много европейцев с университетскими дипломами, и тот же Алопеус, первым сообщивший о Леппихе и его корабле, являлся выпускником штутгартской военной школы, много лет служил дипломатом и не слыл простофилей. Сам предмет - воздушные полеты - тогда уже не был для русского командования «невиданной диковиной».

Почти сразу же после того, как начались подъёмы на воздушных шарах во Франции, 24 ноября 1783 г. заезжие французские гастролеры побаловали избранную петербургскую публику, собравшуюся в Петербурге на набережной, возле Эрмитажа, в день рождения императрицы Екатерины, запустив в небеса небольшой шар. Спустя год француз Мениль поднял беспилотный шар, продержавшийся в воздухе целых шесть часов. Отчего-то императрице Екатерине полёты эти не приглянулись: шары поднимались вверх силой тёплого воздуха, для чего под оболочками держали жаровни с углями. Усмотрев и этой «в этой пустой забаве» опасность поджога города, императрица запретила полеты «воизбежание всякого пожарного случая» под страхом крупного штрафа. Этот запрет пережил саму императрицу и правление её сына, императора Павла Петровича. Только при Александре Павловиче, в 1802 г., состоявший на русской службе итальянский профессор Черни открыл подписку для сбора средств на построение воздушного шара. Но в разгар подготовки эксперимента инициатор всей затеи умер, продолжить его дело охотников не нашлось, и собранные им деньги по рекомендации Академии наук пошли в качестве платы за полёты знаменитому французскому аэронавту Андре-Жаку Гарнерену, приехавшему в Россию со своей женой, братом и целым штатом учеников и помощников.

Почти сразу же после того, как начались подъёмы на воздушных шарах во Франции, 24 ноября 1783 г. заезжие французские гастролеры побаловали избранную петербургскую публику, собравшуюся в Петербурге на набережной, возле Эрмитажа, в день рождения императрицы Екатерины, запустив в небеса небольшой шар. Спустя год француз Мениль поднял беспилотный шар, продержавшийся в воздухе целых шесть часов. Отчего-то императрице Екатерине полёты эти не приглянулись: шары поднимались вверх силой тёплого воздуха, для чего под оболочками держали жаровни с углями. Усмотрев и этой «в этой пустой забаве» опасность поджога города, императрица запретила полеты «воизбежание всякого пожарного случая» под страхом крупного штрафа. Этот запрет пережил саму императрицу и правление её сына, императора Павла Петровича. Только при Александре Павловиче, в 1802 г., состоявший на русской службе итальянский профессор Черни открыл подписку для сбора средств на построение воздушного шара. Но в разгар подготовки эксперимента инициатор всей затеи умер, продолжить его дело охотников не нашлось, и собранные им деньги по рекомендации Академии наук пошли в качестве платы за полёты знаменитому французскому аэронавту Андре-Жаку Гарнерену, приехавшему в Россию со своей женой, братом и целым штатом учеников и помощников.

Труппа Гарнерена совершила несколько стартов в Петербурге, а потом перебралась в Москву, где 20 сентября 1803 г. ею был устроен демонстрационный полёт, продлившийся 7 час. 15 мин.

Летом следующего 1804 г. действительному члену российской Академии наук химику Иоганну Тобиасу Ловицу удалось добиться ассигнования 2100 рублей на устройство полётов в России. Он пригласил бельгийского аэронавта Э. Робертсона, который привёз с собою более сотни пудов химикалий и приборы, необходимые для выработки водорода, а также шар, на котором он уже совершал полёты в Гамбурге. Опытами Робертсона заинтересовался молодой русский учёный, член Академии Яков Дмитриевич Захаров. 30 июня он совершил полёт с Робертсоном и записал в своём рапорте: «Главный предмет сего путешествия состоял в том, чтобы узнать с большей точностью о физическом состоянии атмосферы и о составляющих её частях.

Летом следующего 1804 г. действительному члену российской Академии наук химику Иоганну Тобиасу Ловицу удалось добиться ассигнования 2100 рублей на устройство полётов в России. Он пригласил бельгийского аэронавта Э. Робертсона, который привёз с собою более сотни пудов химикалий и приборы, необходимые для выработки водорода, а также шар, на котором он уже совершал полёты в Гамбурге. Опытами Робертсона заинтересовался молодой русский учёный, член Академии Яков Дмитриевич Захаров. 30 июня он совершил полёт с Робертсоном и записал в своём рапорте: «Главный предмет сего путешествия состоял в том, чтобы узнать с большей точностью о физическом состоянии атмосферы и о составляющих её частях.

Инструменты, кои для вышеупомянутых испытании взяли с собою, суть следующие: двенадцать склянок с кранами в ящике с крышкою, барометр, термометр, два электрометра с сургучом и серою, компас и магнитная стрелка, секундные часы, колокольчик, рупор, хрустальная призма, известь гашёная и некоторые другие вещи для физических опытов».

По окончании полётов Академия приобрела у Робертсона инструменты, но шар «по недостатку средств» купить не смогла.

Тайная лаборатория под Москвой

Русские власти в достаточной степени разбирались в предмете, которому был посвящен рапорт посланника Алопеуса, извещавшего о предложении Леппиха, и тем не менее фокус немецкого механика вполне удался. Из Вильно советник Шредер привез Алопеусу ответ канцлера Н.П.Румянцева: «Я очень рад сообщить нам, что император весьма доволен тем, что вы употребляете особенную ревность для того, чтобы воспользоваться новым изобретением, которое обещает важные последствия, и обратить его на пользу службы Его Величества. Дабы доставить способы привести в исполнение ваши предложения и незамедлительно отправить в Россию как механика Леппиха, гак и его рабочих, которые трудятся над постройкой шара, наполовину уже готового, император согласился на все ваши предложения и вполне полагается на вашу ревность по службе».

Вот в чём крылась причина успеха Леппиха: идея создания и использования воздухоплавательного военного аппарата приглянулась императору Александру, а ему перечить осмелился только один Аракчеев, но и тот услыхал в свой адрес грубость: его величество обозвал своего любимца дураком и приказал ни во что не вмешиваться. Ну кто же после того захотел бы рисковать карьерой, уверяя Александра Павловича в том, что приглянувшаяся ему идея о грозном воздушном оружии — весьма сомнительного свойства? Да и кто мог сказать тогда, что возможно, а что нет в таком деле, как воздушный полёт? По крайней мере, комиссия университетских профессоров в Тюбингене, собранная по приказу вюртембергского короля, не могла дать однозначной оценки работе Леппиха. В том, что автор проекта отличный механик, они вполне убедились, а вот что выйдет из его машины ответить затруднились.

Комиссия эта была собрана из-за того, что на короля постоянно давило французское посольство, требовавшее ареста Леппиха и прекращения его работ - после высылки механика французы спохватились, что зря отпустили изобретателя, поняв, что он готов уйти к потенциальному противнику. Вюртембергский король оказался в чрезвычайно неловком положении и, чтобы отвязаться от этой напасти, приказал своему министру полиции в десять дней выставить Леппиха за пределы королевства.

Комиссия эта была собрана из-за того, что на короля постоянно давило французское посольство, требовавшее ареста Леппиха и прекращения его работ - после высылки механика французы спохватились, что зря отпустили изобретателя, поняв, что он готов уйти к потенциальному противнику. Вюртембергский король оказался в чрезвычайно неловком положении и, чтобы отвязаться от этой напасти, приказал своему министру полиции в десять дней выставить Леппиха за пределы королевства.

Леппих и его спутник Вильгельм Мейер, опасаясь провокаций французов, поспешили выехать в Мюнхен, не дожидаясь получения проездных документов и денег. В Мюнхене на конспиративной встрече Леппиху был вручён паспорт на имя курляндского доктора медицины Генриха Шмита, а также деньги на проезд. С этими бумагами Леппих и Мейер покинули Баварию, и. проехав по австрийским территориям, остановились в Луцке, где их уже ждал советник Шредер, который обратился к князю Багратиону, прося у него фельдъегеря для доставки Леппиха в Вильно. Князь прислал за Леп-пихом фельдъегерского прапорщика Иордана, сопровождавшего группу на всём пути до Москвы.

Всё это происходило в начале мая, когда в должности московского главнокомандующего ещё находился фельдмаршал Гудович, которого решено было в тайну не посвящать. Бумаги, касавшиеся дела Леппиха, фельдъегерь Иордан передал гражданскому губернатору Обрескову, сообщив ему, что Леппих ждёт распоряжений за городом, возле Тюфелевой рощи, за Симоновым монастырём. В переданных Обрескову бумагах содержался высочайший приказ: сохраняя всё дело в строжайшей тайне, поместить команду Леппиха поблизости от Москвы, в удобном и уединённом месте, предоставить мастеру и его помощникам все возможности для работы.

Решено было отправить прибывших иностранцев в принадлежавшее князю Н.Г.Репнину село Воронцово, находившееся в шести верстах от Москвы по Калужской дороге. Туда же отправили вторую партию рабочих, прибывшую из Штутгарта, — их привёз в Москву фельдъегерь Винберг. Приезд иностранцев не вызвал никакого особенного интереса и подозрений: связь с городом они поддерживали через Иордана, который продолжал выдавать себя за Фейхлера.

От московского высшего командования всё держалось в секрете до конца мая, пока не сменился главнокомандующий; едва только им стал граф Фёдор Васильевич Ростопчин, как его тут же посвятили во все обстоятельства дела: его ознакомили с письмами императора и его распоряжениями. В дальнейшем весь этот проект курировал граф Фёдор Васильевич.

В архиве гражданского губернатора Обрескова сохранились несколько секретных писем императора с распоряжениями относительно Леппиха и его мастерской; в этих же письмах многие из тех, кто склонен рассматривать в действиях Ростопчина одно лишь упрямство и самодурство, могут увидеть весьма веские причины его «шпиономании».

Ещё до назначения графа главнокомандующим император писал Обрескову 24 мая 1812 г. из Вильны: «Николай Васильевич! Причина, побудившая меня столь тщательно скрыть от московского главноначальства препоручение, возложенное на механика Леппиха, есть доктор Сальватор, имевший слишком большое значение при московском генерал-губернаторе Гудовиче. С назначением нового военного губернатора причина сия исчезнет. Я нахожу полезным для увеличения успеха дела, чтобы вы об этом секретном деле сообщили графу Ростопчину лично, наедине и впредь действовали совокупно с ним, сохраняя всевозможную сохранность непроницаемой тайны по оному предприятию. Фельдъегерь долженствующий вручить вам сие письмо, везет с собою семь человек рабочих, выписанных но желанию Леппиха. Они им будут оставлены за городом, до свидания вашего с гр. Ростопчиным и до назначения после оного, куда их вести».

Ещё до назначения графа главнокомандующим император писал Обрескову 24 мая 1812 г. из Вильны: «Николай Васильевич! Причина, побудившая меня столь тщательно скрыть от московского главноначальства препоручение, возложенное на механика Леппиха, есть доктор Сальватор, имевший слишком большое значение при московском генерал-губернаторе Гудовиче. С назначением нового военного губернатора причина сия исчезнет. Я нахожу полезным для увеличения успеха дела, чтобы вы об этом секретном деле сообщили графу Ростопчину лично, наедине и впредь действовали совокупно с ним, сохраняя всевозможную сохранность непроницаемой тайны по оному предприятию. Фельдъегерь долженствующий вручить вам сие письмо, везет с собою семь человек рабочих, выписанных но желанию Леппиха. Они им будут оставлены за городом, до свидания вашего с гр. Ростопчиным и до назначения после оного, куда их вести».

И в тот же день, 24 мая, император написал самому Ростопчину: «...Перехожу к предмету, для которого нужна вся ваша скромность, так как в этом случае необходимо соблюдение величайшей тайны. Несколько времени назад ко мне был прислан весьма искусный механик с изобретением, которое может иметь сильные последствия. Во Франции делали всевозможные попытки, чтобы добиться открытия, на которое, видимо, удалось напасть этому человеку. Чтобы удостовериться в этом, надлежит произвести все предлагаемые опыты, самое дело, безусловно, заслуживает этого...

...Я отправил всё нужное к гражданскому губернатору Обрескову, ныне напишу ему, предписывая доставить вам все бумаги касающиеся этого дела, которые находятся у Обрескова на руках. Дабы не посвящать в это дело третьего лица, я желаю, что бы вы вели дело при посредстве Обрескова, которому уже всё известно. Я требую, чтобы упоминаемое лицо не появлялось в вашем доме и чтобы вы виделись с ним в более укромном месте, поручаю его вашему вниманию... Преданный вам, Александр».

В следующем письме в Москву, отправленном в начале июня и адресованном уже Обрескову «для ознакомления с ним графа Ростопчина», император пишет: «Вручитель этого, иностранец Шмидт, объявит вам причину, по которой посылается мною в Москву. Храните её под завесой непроницаемой тайны не только от московских жителей, но и от фельдмаршала графа Гудовича. Поместите Шмидта где-нибудь около Москвы и давайте все средства к исполнению его предприятия. Пребывание его у вас дайте предлогом фабрикации земледельческих орудий или чего другого. Все сношения со мной лично по этому предмету ведите через обер -гофмаршала гр. Николая Александровича Толстого, адресуя ваши ко мне донесения на его имя».

ВОЕННУЮ ТАЙНУ РАСКРЫВАЮТ

Вокруг усадьбы было создано плотное кольцо караулов, которые круглые сутки посменно несли 160 гренадеров. Кроме того, внешний периметр контролировали конные патрули драгун. Внутри же мастерских за всеми присматривала команда из пяти проверенных унтер-офицеров. Секретность соблюдалась всякими мерами: когда Леппиху понадобились несколько рабочих, нанять их в Москве Ростопчин не решился, а отправил в Петербург фельдъегеря Иордана под предлогом вручения писем о своём назначении фельдмаршалу Салтыкову и генералу Везьямитинову. Там, в столице, Иордан нанял рабочих, которым сказал, что собирается устроить у себя в имении мельницу.

Плотный материал для шара заказали на московской фабрике Кирькова, а чтобы отвести лишние вопросы, объяснили фабриканту, что некий немец собирается выпускать пластыри. Ткань для шара обошлась в 20 тыс. руб., но с расходами не считались: по приказу императора любые требования денег Лепппхом удовлетворялись немедленно. Финансирование проекта шло через московское отделение Государственного банка, директору которого, господину Баркову, было велено выдавать деньги Ростопчину без лишних вопросов под квитанцию генерал-губернатора.

Однако как ни старались, а удержать тайну до конца так и не смогли: в мастерских побывал посторонний человек, и хорошо ещё то, что это был не злонамеренный субъект, а просто любопытный студент Московского университета Шнейдера. Его рассказ запечатлел любопытнейшую картину внутреннего устройства мастерских в Воронцово. О том, что в этом селе происходит нечто странное, студент узнал случайно, умея наблюдать и сопоставлять факты. Для начала он обратил внимание на странных покупателей в магазине его квартирного хозяина: Шнейдер зарабатывал уроками и арендовал квартирку у торговца сукном Данкера, а выход из его жилища вёл прямо в магазин. Однажды, в июле 1812 г., он увидел двух людей - один высокий, рыжеватый, хоть и в штатском, но с заметной военной выправкой, второй — малорослый, полноватый, немного неуклюжий. Высокий красавец назвался Фейхлсром и рассказал господину Данкеру, что он со своим партнером доктором Шмидтом нанял в Австрии четыре десятка рабочих, которым надо справить одёжку, и спросил, есть ли у хозяина достаточное количество серого сукна доброго качества?

За обедом Шнейдер расспрашивал Данкера о странных покупателях, и тот сказал, что капитан Фейхлер заказал ему большую партию сукна, которую надлежало доставить в Воронцово, на дачу князей Репниных. На том дело и кончилось. Но спустя несколько дней в Москву пожаловал император Александр, и 15 июля около часу дня Шнейдер на Ордынке увидал множество народа, приветствовавшего проезжавшего в ландо императора. Молодой человек рассмотрел, что в коляске с Александром Павловичем сидел барон Штейн, которого за несколько дней до того Шнейдер повстречал у своего профессора Буле. Заинтересовавшись, куда это едут император и барон Штейн, быстрый студиозус вернулся в дом, где давал урок, и вместе со своим учеником наблюдал в подзорную трубу за императорским ландо. Коляска поехала к Калужской заставе и, миновав её, покатила к имению Репниных. И тут господин Шиейдер припомнил рассказ покупателей сукна в магазине Данкера. Сообразив, что в Воронцове происходит что-то очень любопытное, Шнейдер решил проникнуть туда и всё разузнать.

Через несколько дней Шнейдер и его квартирный хозяин Данкер отправились в Воронцово. Там Данкер объяснил, что его сопровождает «приказчик», и это вполне сошло — «приказчика» с ним пропустили. Купец и его квартирант приехали в праздничный день, когда в мастерских не работали. Обитатели усадьбы во главе с толстеньким господином, которого в лавке назвали Шмидтом, развлекались в саду, упражняясь в стрельбе по целям. Когда Данкер ушёл по своим делам, оставшийся один «приказчик»» зашёл в барский дом. большие залы которого были превращены в мастерские. Пройдя анфиладу комнат, заваленных материалами и инструментом, Шнейдер выглянул на задний двор и увидел там раззолоченную гондолу и большие крылья. Но долго рассматривать это сооружение Шнейдеру не дали - к нему подошел рябоватый господин и с улыбкой сказал:

— Вы слишком любопытны молодой человек! Кто вы такой?

Услыхав от Шнейдера, что он приказчик купца Данкера, рябоватый господин расхохотался, а потом сказал с лукавой укоризной:

— Приказчик? А кто каждый день гуляет по Ордынке с Грибоедовым и Паниным? Вы ведь из университета?

Смущению Шнейдера не было предела - поняв, что разоблачён, он не знал, что и сказать, но рябоватый утешил его:

— Немец немца не выдаст! Только уж глядите - никому о виденном здесь не рассказывайте.

Оказалось, что собеседником Шнейдера был друг Леппиха, доктор Шефлер, долго живший в Москве. Он рассказал студенту, что в мастерских готовится воздушный шар, который можно было направлять в любую сторону, какую требовалось. Для вооружения готовились ящики с особой силы взрывным зарядом, которые предполагалось бросить на противника.

После этого визита Шнейдер и Данкер благополучно вернулись в Москву, и верный данному слову студент долгое время помалкивал об увиденном, и только когда события той давней эпохи уже стали относить к разряду истории, он опубликовал свои воспоминания на эту тему.

КРАХ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Занятый множеством других дел, Ростопчин находил время для посещений мастерских Леппиха, и, как свидетельствует сохранившаяся переписка с императором Александром, в своих письмах московский главнокомандующий систематично сообщал о «воздушном предмете»», вверенном его попечению, и при этом очень опасался, что сведения из его писем попадут «в недостойные руки». Граф присутствовал при всех опытах механика, начал даже готовить команду для управляемого шара, будучи уверен, что к генеральному сражению он будет вполне готов.

В разгар работ в секретной мастерской работали более сотни человек, трудясь беспрестанно, весь световой день.

«...Я видел Леппиха, — пишет Ростопчин императору. — Этот человек весьма искусный и опытный механик, он разъяснил мне устройство пружин, приводящих в движенья крылья того поистине дьявольского снаряда, который мог бы нанести, со временем, более вреда роду человеческому, нежели сам Наполеон... Так как совершенно немыслимо держать втайне, в продолжении четырех месяцев, существование заведения, в котором 60 рабочих будут заниматься своим делом в семи верстах от города, то мы условились с Обресковым, что он заключит под чужим именем условие с г. Леппихом, вследствие чего тот изготовит для него земледельческие машины и орудия, это удовлетворит любопытство, ежели таковое будет возбуждено...»

В усадьбе Воронцово были проведены испытания, и они дали обнадёживающий результат — аэростат поднялся над землёй! В одном из писем Ростопчин даже высказал опасение: а не улетит ли иноземный аэронавт к неприятелю во время запланированных самим Леппихом боевых испытаний аппарата в боях под Витебском? На это государь ответил в своём письме из Петербурга от 8 августа 1812 г.: «...Как только Леппих будет готов, составьте для его ладьи экипаж из людей надёжных и известите об этом генерала Кутузова, послав курьера. Я уже уведомил его об этом деле. ... Внушите, пожалуйста, Леппиху, чтобы он был весьма осторожен в выборе места, куда он опустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть к неприятелю... Скажите ему также, чтобы, спустившись на землю, он свой шар всякий раз держал бы на привязи с помощью каната, в воздухе, для того, чтобы его

В усадьбе Воронцово были проведены испытания, и они дали обнадёживающий результат — аэростат поднялся над землёй! В одном из писем Ростопчин даже высказал опасение: а не улетит ли иноземный аэронавт к неприятелю во время запланированных самим Леппихом боевых испытаний аппарата в боях под Витебском? На это государь ответил в своём письме из Петербурга от 8 августа 1812 г.: «...Как только Леппих будет готов, составьте для его ладьи экипаж из людей надёжных и известите об этом генерала Кутузова, послав курьера. Я уже уведомил его об этом деле. ... Внушите, пожалуйста, Леппиху, чтобы он был весьма осторожен в выборе места, куда он опустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть к неприятелю... Скажите ему также, чтобы, спустившись на землю, он свой шар всякий раз держал бы на привязи с помощью каната, в воздухе, для того, чтобы его

не окружали и не рассматривали любопытные из военных, среди которых легко может быть несколько неприятельских шпионов...»

Всего Россия издержала на работы по созданию летательного аппарата 168 тыс. рублей: это чудовищно большие траты, произведённые всего за три месяца работ, но о расходах никто не думал — всё меркло перед сиянием перспективы. В случае удачи этого смелого проекта Россия стала бы обладательницей супер-оружия, которому никто ничего не мог бы противопоставить, кроме кремневых гладкоствольных ружей и примитивных пушек. И тут уж не только Наполеон с его армиями, тут вся Европа, да что там, весь мир мог бы быть покорён силой невиданного оружия. Было от чего закружиться головам людей, решавшим судьбу России в то время!

В самом начале работ Ростопчин писал императору, что в случае успеха изобретение Леппиха сделает бесполезным ремесло военного - противостоять летучему истребителю будет нечем: «И тогда, — писал граф. предаваясь восторженным мечтаниям, — вы. Государь, станете вершителем судеб других государей и всех государств, став, таким образом, вершителем судеб человечества».

Но мечты мечтами, а физика физикой — проза жизни всегда сурова к мечтателям и фанатикам авангардных идей в технике. Вторичное испытание привело к неудаче: не удалось поднять в воздух при помощи аэростата ту самую боевую машину с пружинными крыльями, что должна была направлять этот аппарат в требуемом направлении.

«С прискорбием сообщаю, ваше величество, о неудаче Леппиха, — писал Ростопчин императору. — Он построил шар, на котором для опыта должны были подняться пять человек. Даже был назначен день и час полёта, но вот прошло пять дней, а так ничего и не готово. Шар за три дня едва наполнился газом, но не смог поднять и двух человек. Затем пошли бесконечные затруднения. Потребовалось ему какое-то особенное железо, крылья оказались слабы.

Большая машина гак и не готова, и, кажется, нужно отказаться от надежды на успех в этом предприятии. В этом случае менее всего можно пожалеть о потраченных деньгах. Леппих просто сумасшедший шарлатан, а Алопеус слишком был увлечён своим финским воображением» .

С мечтой применить машину в бою при Бородино пришлось расстаться. Вскоре имущество мастерской пришлось эвакуировать: обоз из 130 подвод во главе с отставным генералом Чесменским ушёл в Коломну, где его ждали барки, заготовленные заранее — имущество мастерских погрузили на те барки и водой по Оке отправили в Нижний Новгород. Другой обоз, меньший размером, в сопровождении самого Леппиха и Шефлера при нём отправился под Петербург, в Ораниенбаум, где в покоях дворца разместилась лаборатория.

Позже, уже в конце октября 1812 г., Ростопчин напишет императору: «...Тайна шара строго сохранилась, всё, что можно было разобрать и сжечь, было уничтожено специальной командой унтер - офицеров, которым я это поручил».

На месте остались лишь огромный запас химических реактивов, из которых Леппих вырабатывал смеси для будущих ракет и готовил начинку для бомб. Наверное, именно ими и воспользовались люди, назначенные графом Ростопчиным в поджигатели, когда закладывали горючие материалы в дома бежавших москвичей. В последние же дни фейерверщики под руководством Леппиха и членов его команды наделали множество зажигательных механизмов, в материалах французского трибунала называемых «фосфорными замками» и «пузырями».

Труды и вложенные в это дело деньги не про-пали даром: даже неудача аэронавтов пошла Рос-сии на пользу — смесей Леппих наготовил добрых, горело хорошо!

Аэростьеры - воздушные рекогносцировщики

Современное воздухоплавание начало свою историю во Франции, и впервые использовать воздушные шары и аэростаты в военных целях там попытались более чем за 20 лет до описываемых здесь событий.

В 1783 г., практически сразу же после первых полетов Жозе-фа и Жака Монгольфье и Жака Сезара Шарля, известный математик и изобретатель военный инженер Жан-Батист Мёнье (1754-1793) представил французской Академии наук своё сочинение «О применении аэростата в военных целях» и проект управляемого аэростата — «дирижабля». Мёнье предлагал уменьшить сопротивление ветру оболочки аэростата, сделав её вытянутой, веретено-образной, а чтобы он не терял форму во время полёта и упругость конструкции, изобретатель в своём проекте помешал внутри аэростата ещё одну полую небольшую оболочку, так называемый «баллонет», накаченный газом, который можно было бы выпускать внутри большой оболочки, поддерживая основной аэростат. Двигаться этот дирижабль должен был при помощи пропеллера, вроде ветряной мельницы. Вот в этот- то пропеллер всё и уперлось - тогда не было ещё двигателей, способных вращать «мельницу Мёнье» с должной скоростью. Проект отложили до лучших времён, а лейтенант Мёнье рассчитывал доработать свой проект. Кто знает, чтобы у него получилось, но, будучи человеком военным, он вынужден был отказаться от своих планов, поскольку началась череда военных кампаний, в которых он принял участие. К мирной жизни и своему проекту дирижабля ему вернуться уже было не суждено: Мёнье погиб при осаде Майнца.

Первая попытка применить аэростат в ходе военных действий состоялась в 1793 г. при осаде Валенсии, но особой помощи осаждавшим эта техническая новинка не оказала. Однако неудача не остановила французское военное командование, и 2 апреля 1794 г. капитану инженерного корпуса, химику по образованию, Кутелю было поручено устроить воздухоплавательную школу в Медоне. Курсантами этой школы стали несколько офицеров и 24 нижних чина: их учили строительству аэростатов и технике обращения с ними. Первые военные воздушные шары изготовлялись из шёлка, покрытого лаком и заключенного в каучуковую оболочку. В разработке программы для медонской школы «аэростьеров» принимал участие профессор Шарль, под руководством которого были устроены по открытому Лавуазье методу особые газодобывательные печи.

Шар, закреплённый двумя канатами в экваториальной части, поднимался в воздух. Канаты на земле крепились к вороту, при помощи которых шар опускался и поднимался на нужную высоту. Из выпускников школы были сформированы два специальных отряда «аэростьеров», принявших участие во франко-австрийской войне: один отряд приписали к Маасской армии, другой — к Самбрской.

Офицеров-аэростьеров использовали как наблюдателей и рекогносцировщиков: снабженные сильными подзорными трубами, они поднимались на высоту 250-270 м над землёй, а при проведении рекогносцировок — на 600- 800 м. Один отряд «аэростьеров» мог работать на линии протяжённостью в 150 миль, держа всю местность под наблюдением. Об увиденном наблюдатели сигналили вниз флажками или спуская на веревочках с грузом записки.

Боевое крещение аэростаты и «аэростьеры» получили в сражениях, развернувшихся при осадах крепостей Мобежа, Шарлеруа, Люттеха. Довольное их действиями командование собирались даже увеличить число аэроотрядов с тем, чтобы в каждой армии было по одному. Но тут случилось несчастье — в 1795 г. налетевшая буря разорвала шар. Спустя несколько лет, во время египетского похода в 1798 г., французы пытались использовать беспилотные «монгольфьеры» в качестве устрашающего средства воздействия на противника. Но 14 января 1799 г. «монгольфьер», запущенный в полный штиль, улетел и приземлился на позициях египтян, доставшись им в качестве трофея. После этой неудачи отношение к «аэростьерам» изменилось: в них разочаровался самый главный военный авторитет того времени — Наполеон Бонапарт.

Как Франц Леппих пытался создать

чудо-оружие для Бородинской битвы

МЕХАНИК-САМОУЧКА СТРОИТ АЭРОСТАТ

Уроженец немецкого городка Мюдесгейма баварской земли Нижняя Франкония Франц Леппих был недоучкой: он не смог закончить школу. Учился он в соседнем со своим Мюдесгеймом городе Мюннерштадт, но из тамошней школы его выгнали, и больше никакого регулярного образования он не получил.

Но что за беда: это был век, когда дипломы были не столь важны, а о человеке судили не по бумажкам, им предъявляемым, а по делам. После исключения из школы молодой человек некоторое время жил в разных местах, пока в пригороде Гамбурга Альтоие не познакомился с девушкой, на которой женился, и вошел в её семью зятем. На какое-то время жизнь его упорядочилась, но семейное счастье в его жизни было совсем недолгим: молодая жена его умерла, а тесть сразу после похорон указал Францу на дверь.

читать дальшеИ снова начались его скитания по разным городам и странам в поисках заработка. У парня были ловкие руки и неплохая голова, а потому он освоил прибыльное ремесло, связанное с изготовлением музыкальных инструментов: у Франца хорошо получались клавишные, и он недурно зарабатывал, изготовляя фортепиано, клавикорды и клавесины.

Но верный заработок и благополучие его не очень радовали, так как Франц подхватил модную тогда болезнь — он заразился мечтой о воздухоплавании. Родился он в 1775 г., и молодость его пришлась как раз на бум полётов на воздушных шарах. Побывав во многих местах, Леппих не раз видел старты воздухоплавателей, много читал о попытках придать полёту направление и сам имел на этот счёт кое-какие соображения.

Разработки подобного рода были начаты ещё первыми аэронавтами, последователями братьев Монгольфье, но всех их ждала неудача. Леппих же, взяв за основу методы одного из самых удачливых испытателей воздушных шаров, Франсуа Бланшара. теоретически разработал возможный вариант воздухоплавательного аппарата. Насколько можно судить по фрагментам описаний, это был очередной тупиковый вариант так называемого «махолета», когда шар и гондолу, подвешенную к нему, собирались двигать при помощи взмахов крыльев. Бланшар пробовал «грести» огромными вёслами и ставить паруса, Леппих собирался использовать для усиления махов крыльев некую оригинальную систему пружинных механизмов. С проектом «махолёта» Леппих отправился в Париж, рассчитывая на то, что именно там его идею оценят.

ЛЕППИХ НАХОДИТ ПОКРОВИТЕЛЕЙ

Когда Леппих предложил французскому императору проект постройки усовершенствованного аналога «летучего корабля» Бланшара, который «мог бы поднимать такое количество разрывных снарядов. что посредством их можно было бы истребить целые армии», Наполеон, находившийся в зените своей славы и успеха, не соблазнился этой заманчивой перспективой и распорядился выслать изобретателя из Франции. С той поры не раз велись разговоры о том, что Бонапарт не сумел оценить всех военных перспектив этого изобретения и едва ли не отрицал авангардные проекты технического прогресса. В качестве примеров приводят историю с отказом испытать пароход Фултоиа и проект Леппиха. Но в данном случае скорее можно говорить об обратном - император отлично понял утопичность физико-технического решения, предложенного немецким фортепианных дел мастером.

После этой неудачи Леппих вернулся в родные места и поселился в городе Тюбингене, славившимся своим университетом, где за свой счёт начал работы над своим аппаратом. Нуждаясь в поддержке богатых покровителей, Леппих без устали искал её, распуская о своём корабле самые невероятные слухи.

Дело происходило весной 1812 г., вот-вот должна была начаться новая большая война, и слухи о том, что некто даст возможность одной из сторон получить небывалое техническое преимущество в военных операциях, позволили Леппиху закрутить весьма эффектную интригу вокруг своего детища. В Штутгарте он, явившись к русскому посланнику при вюртембергском дворе Давиду Максимовичу Алопсусу, предложил свой проект русской короне. Дипломат поспешил известить об этом визите императора, отправив в конце марта в Петербург советника Шредера. Не застав в столице ни императора, ни канцлера Николая Петровича Румянцева, Шредер выехал в Вильно и там доложил об изобретении Леппиха и его планах выстроить воздушный корабль, способный совершать стремительные управляемые полёты. Посланник Алопеус писал императору Александру: «Ныне сделано открытие столь великой важности, что оно необходимо должно иметь выгоднейшие последствия для тех, которые первые оным вое пользуются».

Как оказалось. Леппих сумел убедить российского дипломата в том, что в Париже он, приладив к шару изобретённые им приспособления, построенные после исследования воздействия крыла птицы на атмосферный воздух, сумел добиться управляемого полёта и в течение трёх часов кряду маневрировал в разных направлениях на разных высотах, покрыв за это время 45 французских миль. Изобретатель твёрдо обещал Алопеусу что его машина сможет за 13 часов преодолеть расстояние от Тюбингена до Лондона, а построенные по её образцу более мощные модели будут брать на борт экипаж в 40 человек и полезный груз в 12 тыс. фунтов (около 5 т). Говорил он и о том, что задумал обстреливать с воздуха войска неприятеля ракетами Конгрива (англ. Congieverocket — боевая ракета), после чего намеревался, пролетев над головами противника, «опустить в центр его позиции четыре ящика, начиненные разрывными смесями такой силы, что вэрыв их уничтожит эскадроны и целые пол-ки, посеет панику в его рядах».

Это был обман, а может быть, убеждённость в своей мечте дерзкого недоучки-изобретателя, сумевшего заразить своей страстью многих.

Поражает другое: почему на эту уловку поддалось так много хорошо образованных, умудрённых жизненных опытом, прошедших многие поприща государственной службы людей, выступавших горячими сторонниками этого проекта?

Не следует валить всё на отсталость русских вельмож: в окружении императора Александра Павловича было много европейцев с университетскими дипломами, и тот же Алопеус, первым сообщивший о Леппихе и его корабле, являлся выпускником штутгартской военной школы, много лет служил дипломатом и не слыл простофилей. Сам предмет - воздушные полеты - тогда уже не был для русского командования «невиданной диковиной».

Почти сразу же после того, как начались подъёмы на воздушных шарах во Франции, 24 ноября 1783 г. заезжие французские гастролеры побаловали избранную петербургскую публику, собравшуюся в Петербурге на набережной, возле Эрмитажа, в день рождения императрицы Екатерины, запустив в небеса небольшой шар. Спустя год француз Мениль поднял беспилотный шар, продержавшийся в воздухе целых шесть часов. Отчего-то императрице Екатерине полёты эти не приглянулись: шары поднимались вверх силой тёплого воздуха, для чего под оболочками держали жаровни с углями. Усмотрев и этой «в этой пустой забаве» опасность поджога города, императрица запретила полеты «воизбежание всякого пожарного случая» под страхом крупного штрафа. Этот запрет пережил саму императрицу и правление её сына, императора Павла Петровича. Только при Александре Павловиче, в 1802 г., состоявший на русской службе итальянский профессор Черни открыл подписку для сбора средств на построение воздушного шара. Но в разгар подготовки эксперимента инициатор всей затеи умер, продолжить его дело охотников не нашлось, и собранные им деньги по рекомендации Академии наук пошли в качестве платы за полёты знаменитому французскому аэронавту Андре-Жаку Гарнерену, приехавшему в Россию со своей женой, братом и целым штатом учеников и помощников.

Почти сразу же после того, как начались подъёмы на воздушных шарах во Франции, 24 ноября 1783 г. заезжие французские гастролеры побаловали избранную петербургскую публику, собравшуюся в Петербурге на набережной, возле Эрмитажа, в день рождения императрицы Екатерины, запустив в небеса небольшой шар. Спустя год француз Мениль поднял беспилотный шар, продержавшийся в воздухе целых шесть часов. Отчего-то императрице Екатерине полёты эти не приглянулись: шары поднимались вверх силой тёплого воздуха, для чего под оболочками держали жаровни с углями. Усмотрев и этой «в этой пустой забаве» опасность поджога города, императрица запретила полеты «воизбежание всякого пожарного случая» под страхом крупного штрафа. Этот запрет пережил саму императрицу и правление её сына, императора Павла Петровича. Только при Александре Павловиче, в 1802 г., состоявший на русской службе итальянский профессор Черни открыл подписку для сбора средств на построение воздушного шара. Но в разгар подготовки эксперимента инициатор всей затеи умер, продолжить его дело охотников не нашлось, и собранные им деньги по рекомендации Академии наук пошли в качестве платы за полёты знаменитому французскому аэронавту Андре-Жаку Гарнерену, приехавшему в Россию со своей женой, братом и целым штатом учеников и помощников.Труппа Гарнерена совершила несколько стартов в Петербурге, а потом перебралась в Москву, где 20 сентября 1803 г. ею был устроен демонстрационный полёт, продлившийся 7 час. 15 мин.

Летом следующего 1804 г. действительному члену российской Академии наук химику Иоганну Тобиасу Ловицу удалось добиться ассигнования 2100 рублей на устройство полётов в России. Он пригласил бельгийского аэронавта Э. Робертсона, который привёз с собою более сотни пудов химикалий и приборы, необходимые для выработки водорода, а также шар, на котором он уже совершал полёты в Гамбурге. Опытами Робертсона заинтересовался молодой русский учёный, член Академии Яков Дмитриевич Захаров. 30 июня он совершил полёт с Робертсоном и записал в своём рапорте: «Главный предмет сего путешествия состоял в том, чтобы узнать с большей точностью о физическом состоянии атмосферы и о составляющих её частях.

Летом следующего 1804 г. действительному члену российской Академии наук химику Иоганну Тобиасу Ловицу удалось добиться ассигнования 2100 рублей на устройство полётов в России. Он пригласил бельгийского аэронавта Э. Робертсона, который привёз с собою более сотни пудов химикалий и приборы, необходимые для выработки водорода, а также шар, на котором он уже совершал полёты в Гамбурге. Опытами Робертсона заинтересовался молодой русский учёный, член Академии Яков Дмитриевич Захаров. 30 июня он совершил полёт с Робертсоном и записал в своём рапорте: «Главный предмет сего путешествия состоял в том, чтобы узнать с большей точностью о физическом состоянии атмосферы и о составляющих её частях.Инструменты, кои для вышеупомянутых испытании взяли с собою, суть следующие: двенадцать склянок с кранами в ящике с крышкою, барометр, термометр, два электрометра с сургучом и серою, компас и магнитная стрелка, секундные часы, колокольчик, рупор, хрустальная призма, известь гашёная и некоторые другие вещи для физических опытов».

По окончании полётов Академия приобрела у Робертсона инструменты, но шар «по недостатку средств» купить не смогла.

Тайная лаборатория под Москвой

Русские власти в достаточной степени разбирались в предмете, которому был посвящен рапорт посланника Алопеуса, извещавшего о предложении Леппиха, и тем не менее фокус немецкого механика вполне удался. Из Вильно советник Шредер привез Алопеусу ответ канцлера Н.П.Румянцева: «Я очень рад сообщить нам, что император весьма доволен тем, что вы употребляете особенную ревность для того, чтобы воспользоваться новым изобретением, которое обещает важные последствия, и обратить его на пользу службы Его Величества. Дабы доставить способы привести в исполнение ваши предложения и незамедлительно отправить в Россию как механика Леппиха, гак и его рабочих, которые трудятся над постройкой шара, наполовину уже готового, император согласился на все ваши предложения и вполне полагается на вашу ревность по службе».

Вот в чём крылась причина успеха Леппиха: идея создания и использования воздухоплавательного военного аппарата приглянулась императору Александру, а ему перечить осмелился только один Аракчеев, но и тот услыхал в свой адрес грубость: его величество обозвал своего любимца дураком и приказал ни во что не вмешиваться. Ну кто же после того захотел бы рисковать карьерой, уверяя Александра Павловича в том, что приглянувшаяся ему идея о грозном воздушном оружии — весьма сомнительного свойства? Да и кто мог сказать тогда, что возможно, а что нет в таком деле, как воздушный полёт? По крайней мере, комиссия университетских профессоров в Тюбингене, собранная по приказу вюртембергского короля, не могла дать однозначной оценки работе Леппиха. В том, что автор проекта отличный механик, они вполне убедились, а вот что выйдет из его машины ответить затруднились.

Комиссия эта была собрана из-за того, что на короля постоянно давило французское посольство, требовавшее ареста Леппиха и прекращения его работ - после высылки механика французы спохватились, что зря отпустили изобретателя, поняв, что он готов уйти к потенциальному противнику. Вюртембергский король оказался в чрезвычайно неловком положении и, чтобы отвязаться от этой напасти, приказал своему министру полиции в десять дней выставить Леппиха за пределы королевства.

Комиссия эта была собрана из-за того, что на короля постоянно давило французское посольство, требовавшее ареста Леппиха и прекращения его работ - после высылки механика французы спохватились, что зря отпустили изобретателя, поняв, что он готов уйти к потенциальному противнику. Вюртембергский король оказался в чрезвычайно неловком положении и, чтобы отвязаться от этой напасти, приказал своему министру полиции в десять дней выставить Леппиха за пределы королевства.Леппих и его спутник Вильгельм Мейер, опасаясь провокаций французов, поспешили выехать в Мюнхен, не дожидаясь получения проездных документов и денег. В Мюнхене на конспиративной встрече Леппиху был вручён паспорт на имя курляндского доктора медицины Генриха Шмита, а также деньги на проезд. С этими бумагами Леппих и Мейер покинули Баварию, и. проехав по австрийским территориям, остановились в Луцке, где их уже ждал советник Шредер, который обратился к князю Багратиону, прося у него фельдъегеря для доставки Леппиха в Вильно. Князь прислал за Леп-пихом фельдъегерского прапорщика Иордана, сопровождавшего группу на всём пути до Москвы.

Всё это происходило в начале мая, когда в должности московского главнокомандующего ещё находился фельдмаршал Гудович, которого решено было в тайну не посвящать. Бумаги, касавшиеся дела Леппиха, фельдъегерь Иордан передал гражданскому губернатору Обрескову, сообщив ему, что Леппих ждёт распоряжений за городом, возле Тюфелевой рощи, за Симоновым монастырём. В переданных Обрескову бумагах содержался высочайший приказ: сохраняя всё дело в строжайшей тайне, поместить команду Леппиха поблизости от Москвы, в удобном и уединённом месте, предоставить мастеру и его помощникам все возможности для работы.

Решено было отправить прибывших иностранцев в принадлежавшее князю Н.Г.Репнину село Воронцово, находившееся в шести верстах от Москвы по Калужской дороге. Туда же отправили вторую партию рабочих, прибывшую из Штутгарта, — их привёз в Москву фельдъегерь Винберг. Приезд иностранцев не вызвал никакого особенного интереса и подозрений: связь с городом они поддерживали через Иордана, который продолжал выдавать себя за Фейхлера.

От московского высшего командования всё держалось в секрете до конца мая, пока не сменился главнокомандующий; едва только им стал граф Фёдор Васильевич Ростопчин, как его тут же посвятили во все обстоятельства дела: его ознакомили с письмами императора и его распоряжениями. В дальнейшем весь этот проект курировал граф Фёдор Васильевич.

В архиве гражданского губернатора Обрескова сохранились несколько секретных писем императора с распоряжениями относительно Леппиха и его мастерской; в этих же письмах многие из тех, кто склонен рассматривать в действиях Ростопчина одно лишь упрямство и самодурство, могут увидеть весьма веские причины его «шпиономании».

Ещё до назначения графа главнокомандующим император писал Обрескову 24 мая 1812 г. из Вильны: «Николай Васильевич! Причина, побудившая меня столь тщательно скрыть от московского главноначальства препоручение, возложенное на механика Леппиха, есть доктор Сальватор, имевший слишком большое значение при московском генерал-губернаторе Гудовиче. С назначением нового военного губернатора причина сия исчезнет. Я нахожу полезным для увеличения успеха дела, чтобы вы об этом секретном деле сообщили графу Ростопчину лично, наедине и впредь действовали совокупно с ним, сохраняя всевозможную сохранность непроницаемой тайны по оному предприятию. Фельдъегерь долженствующий вручить вам сие письмо, везет с собою семь человек рабочих, выписанных но желанию Леппиха. Они им будут оставлены за городом, до свидания вашего с гр. Ростопчиным и до назначения после оного, куда их вести».

Ещё до назначения графа главнокомандующим император писал Обрескову 24 мая 1812 г. из Вильны: «Николай Васильевич! Причина, побудившая меня столь тщательно скрыть от московского главноначальства препоручение, возложенное на механика Леппиха, есть доктор Сальватор, имевший слишком большое значение при московском генерал-губернаторе Гудовиче. С назначением нового военного губернатора причина сия исчезнет. Я нахожу полезным для увеличения успеха дела, чтобы вы об этом секретном деле сообщили графу Ростопчину лично, наедине и впредь действовали совокупно с ним, сохраняя всевозможную сохранность непроницаемой тайны по оному предприятию. Фельдъегерь долженствующий вручить вам сие письмо, везет с собою семь человек рабочих, выписанных но желанию Леппиха. Они им будут оставлены за городом, до свидания вашего с гр. Ростопчиным и до назначения после оного, куда их вести».И в тот же день, 24 мая, император написал самому Ростопчину: «...Перехожу к предмету, для которого нужна вся ваша скромность, так как в этом случае необходимо соблюдение величайшей тайны. Несколько времени назад ко мне был прислан весьма искусный механик с изобретением, которое может иметь сильные последствия. Во Франции делали всевозможные попытки, чтобы добиться открытия, на которое, видимо, удалось напасть этому человеку. Чтобы удостовериться в этом, надлежит произвести все предлагаемые опыты, самое дело, безусловно, заслуживает этого...

...Я отправил всё нужное к гражданскому губернатору Обрескову, ныне напишу ему, предписывая доставить вам все бумаги касающиеся этого дела, которые находятся у Обрескова на руках. Дабы не посвящать в это дело третьего лица, я желаю, что бы вы вели дело при посредстве Обрескова, которому уже всё известно. Я требую, чтобы упоминаемое лицо не появлялось в вашем доме и чтобы вы виделись с ним в более укромном месте, поручаю его вашему вниманию... Преданный вам, Александр».

В следующем письме в Москву, отправленном в начале июня и адресованном уже Обрескову «для ознакомления с ним графа Ростопчина», император пишет: «Вручитель этого, иностранец Шмидт, объявит вам причину, по которой посылается мною в Москву. Храните её под завесой непроницаемой тайны не только от московских жителей, но и от фельдмаршала графа Гудовича. Поместите Шмидта где-нибудь около Москвы и давайте все средства к исполнению его предприятия. Пребывание его у вас дайте предлогом фабрикации земледельческих орудий или чего другого. Все сношения со мной лично по этому предмету ведите через обер -гофмаршала гр. Николая Александровича Толстого, адресуя ваши ко мне донесения на его имя».

ВОЕННУЮ ТАЙНУ РАСКРЫВАЮТ

Вокруг усадьбы было создано плотное кольцо караулов, которые круглые сутки посменно несли 160 гренадеров. Кроме того, внешний периметр контролировали конные патрули драгун. Внутри же мастерских за всеми присматривала команда из пяти проверенных унтер-офицеров. Секретность соблюдалась всякими мерами: когда Леппиху понадобились несколько рабочих, нанять их в Москве Ростопчин не решился, а отправил в Петербург фельдъегеря Иордана под предлогом вручения писем о своём назначении фельдмаршалу Салтыкову и генералу Везьямитинову. Там, в столице, Иордан нанял рабочих, которым сказал, что собирается устроить у себя в имении мельницу.

Плотный материал для шара заказали на московской фабрике Кирькова, а чтобы отвести лишние вопросы, объяснили фабриканту, что некий немец собирается выпускать пластыри. Ткань для шара обошлась в 20 тыс. руб., но с расходами не считались: по приказу императора любые требования денег Лепппхом удовлетворялись немедленно. Финансирование проекта шло через московское отделение Государственного банка, директору которого, господину Баркову, было велено выдавать деньги Ростопчину без лишних вопросов под квитанцию генерал-губернатора.

Однако как ни старались, а удержать тайну до конца так и не смогли: в мастерских побывал посторонний человек, и хорошо ещё то, что это был не злонамеренный субъект, а просто любопытный студент Московского университета Шнейдера. Его рассказ запечатлел любопытнейшую картину внутреннего устройства мастерских в Воронцово. О том, что в этом селе происходит нечто странное, студент узнал случайно, умея наблюдать и сопоставлять факты. Для начала он обратил внимание на странных покупателей в магазине его квартирного хозяина: Шнейдер зарабатывал уроками и арендовал квартирку у торговца сукном Данкера, а выход из его жилища вёл прямо в магазин. Однажды, в июле 1812 г., он увидел двух людей - один высокий, рыжеватый, хоть и в штатском, но с заметной военной выправкой, второй — малорослый, полноватый, немного неуклюжий. Высокий красавец назвался Фейхлсром и рассказал господину Данкеру, что он со своим партнером доктором Шмидтом нанял в Австрии четыре десятка рабочих, которым надо справить одёжку, и спросил, есть ли у хозяина достаточное количество серого сукна доброго качества?

За обедом Шнейдер расспрашивал Данкера о странных покупателях, и тот сказал, что капитан Фейхлер заказал ему большую партию сукна, которую надлежало доставить в Воронцово, на дачу князей Репниных. На том дело и кончилось. Но спустя несколько дней в Москву пожаловал император Александр, и 15 июля около часу дня Шнейдер на Ордынке увидал множество народа, приветствовавшего проезжавшего в ландо императора. Молодой человек рассмотрел, что в коляске с Александром Павловичем сидел барон Штейн, которого за несколько дней до того Шнейдер повстречал у своего профессора Буле. Заинтересовавшись, куда это едут император и барон Штейн, быстрый студиозус вернулся в дом, где давал урок, и вместе со своим учеником наблюдал в подзорную трубу за императорским ландо. Коляска поехала к Калужской заставе и, миновав её, покатила к имению Репниных. И тут господин Шиейдер припомнил рассказ покупателей сукна в магазине Данкера. Сообразив, что в Воронцове происходит что-то очень любопытное, Шнейдер решил проникнуть туда и всё разузнать.

Через несколько дней Шнейдер и его квартирный хозяин Данкер отправились в Воронцово. Там Данкер объяснил, что его сопровождает «приказчик», и это вполне сошло — «приказчика» с ним пропустили. Купец и его квартирант приехали в праздничный день, когда в мастерских не работали. Обитатели усадьбы во главе с толстеньким господином, которого в лавке назвали Шмидтом, развлекались в саду, упражняясь в стрельбе по целям. Когда Данкер ушёл по своим делам, оставшийся один «приказчик»» зашёл в барский дом. большие залы которого были превращены в мастерские. Пройдя анфиладу комнат, заваленных материалами и инструментом, Шнейдер выглянул на задний двор и увидел там раззолоченную гондолу и большие крылья. Но долго рассматривать это сооружение Шнейдеру не дали - к нему подошел рябоватый господин и с улыбкой сказал:

— Вы слишком любопытны молодой человек! Кто вы такой?

Услыхав от Шнейдера, что он приказчик купца Данкера, рябоватый господин расхохотался, а потом сказал с лукавой укоризной:

— Приказчик? А кто каждый день гуляет по Ордынке с Грибоедовым и Паниным? Вы ведь из университета?

Смущению Шнейдера не было предела - поняв, что разоблачён, он не знал, что и сказать, но рябоватый утешил его:

— Немец немца не выдаст! Только уж глядите - никому о виденном здесь не рассказывайте.

Оказалось, что собеседником Шнейдера был друг Леппиха, доктор Шефлер, долго живший в Москве. Он рассказал студенту, что в мастерских готовится воздушный шар, который можно было направлять в любую сторону, какую требовалось. Для вооружения готовились ящики с особой силы взрывным зарядом, которые предполагалось бросить на противника.

После этого визита Шнейдер и Данкер благополучно вернулись в Москву, и верный данному слову студент долгое время помалкивал об увиденном, и только когда события той давней эпохи уже стали относить к разряду истории, он опубликовал свои воспоминания на эту тему.

КРАХ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Занятый множеством других дел, Ростопчин находил время для посещений мастерских Леппиха, и, как свидетельствует сохранившаяся переписка с императором Александром, в своих письмах московский главнокомандующий систематично сообщал о «воздушном предмете»», вверенном его попечению, и при этом очень опасался, что сведения из его писем попадут «в недостойные руки». Граф присутствовал при всех опытах механика, начал даже готовить команду для управляемого шара, будучи уверен, что к генеральному сражению он будет вполне готов.

В разгар работ в секретной мастерской работали более сотни человек, трудясь беспрестанно, весь световой день.

«...Я видел Леппиха, — пишет Ростопчин императору. — Этот человек весьма искусный и опытный механик, он разъяснил мне устройство пружин, приводящих в движенья крылья того поистине дьявольского снаряда, который мог бы нанести, со временем, более вреда роду человеческому, нежели сам Наполеон... Так как совершенно немыслимо держать втайне, в продолжении четырех месяцев, существование заведения, в котором 60 рабочих будут заниматься своим делом в семи верстах от города, то мы условились с Обресковым, что он заключит под чужим именем условие с г. Леппихом, вследствие чего тот изготовит для него земледельческие машины и орудия, это удовлетворит любопытство, ежели таковое будет возбуждено...»

В усадьбе Воронцово были проведены испытания, и они дали обнадёживающий результат — аэростат поднялся над землёй! В одном из писем Ростопчин даже высказал опасение: а не улетит ли иноземный аэронавт к неприятелю во время запланированных самим Леппихом боевых испытаний аппарата в боях под Витебском? На это государь ответил в своём письме из Петербурга от 8 августа 1812 г.: «...Как только Леппих будет готов, составьте для его ладьи экипаж из людей надёжных и известите об этом генерала Кутузова, послав курьера. Я уже уведомил его об этом деле. ... Внушите, пожалуйста, Леппиху, чтобы он был весьма осторожен в выборе места, куда он опустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть к неприятелю... Скажите ему также, чтобы, спустившись на землю, он свой шар всякий раз держал бы на привязи с помощью каната, в воздухе, для того, чтобы его

В усадьбе Воронцово были проведены испытания, и они дали обнадёживающий результат — аэростат поднялся над землёй! В одном из писем Ростопчин даже высказал опасение: а не улетит ли иноземный аэронавт к неприятелю во время запланированных самим Леппихом боевых испытаний аппарата в боях под Витебском? На это государь ответил в своём письме из Петербурга от 8 августа 1812 г.: «...Как только Леппих будет готов, составьте для его ладьи экипаж из людей надёжных и известите об этом генерала Кутузова, послав курьера. Я уже уведомил его об этом деле. ... Внушите, пожалуйста, Леппиху, чтобы он был весьма осторожен в выборе места, куда он опустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть к неприятелю... Скажите ему также, чтобы, спустившись на землю, он свой шар всякий раз держал бы на привязи с помощью каната, в воздухе, для того, чтобы егоне окружали и не рассматривали любопытные из военных, среди которых легко может быть несколько неприятельских шпионов...»

Всего Россия издержала на работы по созданию летательного аппарата 168 тыс. рублей: это чудовищно большие траты, произведённые всего за три месяца работ, но о расходах никто не думал — всё меркло перед сиянием перспективы. В случае удачи этого смелого проекта Россия стала бы обладательницей супер-оружия, которому никто ничего не мог бы противопоставить, кроме кремневых гладкоствольных ружей и примитивных пушек. И тут уж не только Наполеон с его армиями, тут вся Европа, да что там, весь мир мог бы быть покорён силой невиданного оружия. Было от чего закружиться головам людей, решавшим судьбу России в то время!

В самом начале работ Ростопчин писал императору, что в случае успеха изобретение Леппиха сделает бесполезным ремесло военного - противостоять летучему истребителю будет нечем: «И тогда, — писал граф. предаваясь восторженным мечтаниям, — вы. Государь, станете вершителем судеб других государей и всех государств, став, таким образом, вершителем судеб человечества».

Но мечты мечтами, а физика физикой — проза жизни всегда сурова к мечтателям и фанатикам авангардных идей в технике. Вторичное испытание привело к неудаче: не удалось поднять в воздух при помощи аэростата ту самую боевую машину с пружинными крыльями, что должна была направлять этот аппарат в требуемом направлении.

«С прискорбием сообщаю, ваше величество, о неудаче Леппиха, — писал Ростопчин императору. — Он построил шар, на котором для опыта должны были подняться пять человек. Даже был назначен день и час полёта, но вот прошло пять дней, а так ничего и не готово. Шар за три дня едва наполнился газом, но не смог поднять и двух человек. Затем пошли бесконечные затруднения. Потребовалось ему какое-то особенное железо, крылья оказались слабы.

Большая машина гак и не готова, и, кажется, нужно отказаться от надежды на успех в этом предприятии. В этом случае менее всего можно пожалеть о потраченных деньгах. Леппих просто сумасшедший шарлатан, а Алопеус слишком был увлечён своим финским воображением» .

С мечтой применить машину в бою при Бородино пришлось расстаться. Вскоре имущество мастерской пришлось эвакуировать: обоз из 130 подвод во главе с отставным генералом Чесменским ушёл в Коломну, где его ждали барки, заготовленные заранее — имущество мастерских погрузили на те барки и водой по Оке отправили в Нижний Новгород. Другой обоз, меньший размером, в сопровождении самого Леппиха и Шефлера при нём отправился под Петербург, в Ораниенбаум, где в покоях дворца разместилась лаборатория.

Позже, уже в конце октября 1812 г., Ростопчин напишет императору: «...Тайна шара строго сохранилась, всё, что можно было разобрать и сжечь, было уничтожено специальной командой унтер - офицеров, которым я это поручил».

На месте остались лишь огромный запас химических реактивов, из которых Леппих вырабатывал смеси для будущих ракет и готовил начинку для бомб. Наверное, именно ими и воспользовались люди, назначенные графом Ростопчиным в поджигатели, когда закладывали горючие материалы в дома бежавших москвичей. В последние же дни фейерверщики под руководством Леппиха и членов его команды наделали множество зажигательных механизмов, в материалах французского трибунала называемых «фосфорными замками» и «пузырями».

Труды и вложенные в это дело деньги не про-пали даром: даже неудача аэронавтов пошла Рос-сии на пользу — смесей Леппих наготовил добрых, горело хорошо!

Аэростьеры - воздушные рекогносцировщики

Современное воздухоплавание начало свою историю во Франции, и впервые использовать воздушные шары и аэростаты в военных целях там попытались более чем за 20 лет до описываемых здесь событий.

В 1783 г., практически сразу же после первых полетов Жозе-фа и Жака Монгольфье и Жака Сезара Шарля, известный математик и изобретатель военный инженер Жан-Батист Мёнье (1754-1793) представил французской Академии наук своё сочинение «О применении аэростата в военных целях» и проект управляемого аэростата — «дирижабля». Мёнье предлагал уменьшить сопротивление ветру оболочки аэростата, сделав её вытянутой, веретено-образной, а чтобы он не терял форму во время полёта и упругость конструкции, изобретатель в своём проекте помешал внутри аэростата ещё одну полую небольшую оболочку, так называемый «баллонет», накаченный газом, который можно было бы выпускать внутри большой оболочки, поддерживая основной аэростат. Двигаться этот дирижабль должен был при помощи пропеллера, вроде ветряной мельницы. Вот в этот- то пропеллер всё и уперлось - тогда не было ещё двигателей, способных вращать «мельницу Мёнье» с должной скоростью. Проект отложили до лучших времён, а лейтенант Мёнье рассчитывал доработать свой проект. Кто знает, чтобы у него получилось, но, будучи человеком военным, он вынужден был отказаться от своих планов, поскольку началась череда военных кампаний, в которых он принял участие. К мирной жизни и своему проекту дирижабля ему вернуться уже было не суждено: Мёнье погиб при осаде Майнца.

Первая попытка применить аэростат в ходе военных действий состоялась в 1793 г. при осаде Валенсии, но особой помощи осаждавшим эта техническая новинка не оказала. Однако неудача не остановила французское военное командование, и 2 апреля 1794 г. капитану инженерного корпуса, химику по образованию, Кутелю было поручено устроить воздухоплавательную школу в Медоне. Курсантами этой школы стали несколько офицеров и 24 нижних чина: их учили строительству аэростатов и технике обращения с ними. Первые военные воздушные шары изготовлялись из шёлка, покрытого лаком и заключенного в каучуковую оболочку. В разработке программы для медонской школы «аэростьеров» принимал участие профессор Шарль, под руководством которого были устроены по открытому Лавуазье методу особые газодобывательные печи.

Шар, закреплённый двумя канатами в экваториальной части, поднимался в воздух. Канаты на земле крепились к вороту, при помощи которых шар опускался и поднимался на нужную высоту. Из выпускников школы были сформированы два специальных отряда «аэростьеров», принявших участие во франко-австрийской войне: один отряд приписали к Маасской армии, другой — к Самбрской.

Офицеров-аэростьеров использовали как наблюдателей и рекогносцировщиков: снабженные сильными подзорными трубами, они поднимались на высоту 250-270 м над землёй, а при проведении рекогносцировок — на 600- 800 м. Один отряд «аэростьеров» мог работать на линии протяжённостью в 150 миль, держа всю местность под наблюдением. Об увиденном наблюдатели сигналили вниз флажками или спуская на веревочках с грузом записки.

Боевое крещение аэростаты и «аэростьеры» получили в сражениях, развернувшихся при осадах крепостей Мобежа, Шарлеруа, Люттеха. Довольное их действиями командование собирались даже увеличить число аэроотрядов с тем, чтобы в каждой армии было по одному. Но тут случилось несчастье — в 1795 г. налетевшая буря разорвала шар. Спустя несколько лет, во время египетского похода в 1798 г., французы пытались использовать беспилотные «монгольфьеры» в качестве устрашающего средства воздействия на противника. Но 14 января 1799 г. «монгольфьер», запущенный в полный штиль, улетел и приземлился на позициях египтян, доставшись им в качестве трофея. После этой неудачи отношение к «аэростьерам» изменилось: в них разочаровался самый главный военный авторитет того времени — Наполеон Бонапарт.

@темы: история, интересные факты

-

-

09.12.2012 в 14:24-

-

09.12.2012 в 22:10-

-

10.12.2012 в 08:34-

-

10.12.2012 в 08:35-

-

10.12.2012 в 11:16